ストーリーテリング

千年の歴史を未来へ紡ぐ—新川瑜龍(ゆりゅう)さんが語る、高倉山真野寺 “鐘楼修復”への願い

ツムグバ道場とは、ケーエフエスグループのコワーキングスペース「ツムグバ」——「つないで、経営を加速する場所」で生まれた取り組みです。

今年からは武蔵野美術大学さんに場所のご提供を、さらには代表世話人・杉浦佳浩さんによる「ツムグバ道場」という命名を受け、継続開催されることとなりました。

そんな中、ストーリーテラーズの高野が、この度、ツムグバ道場の広報担当に就任しました。今回は高野が手掛ける広報記事をご紹介します!

「この鐘は、ただの鐘じゃないんです——。」

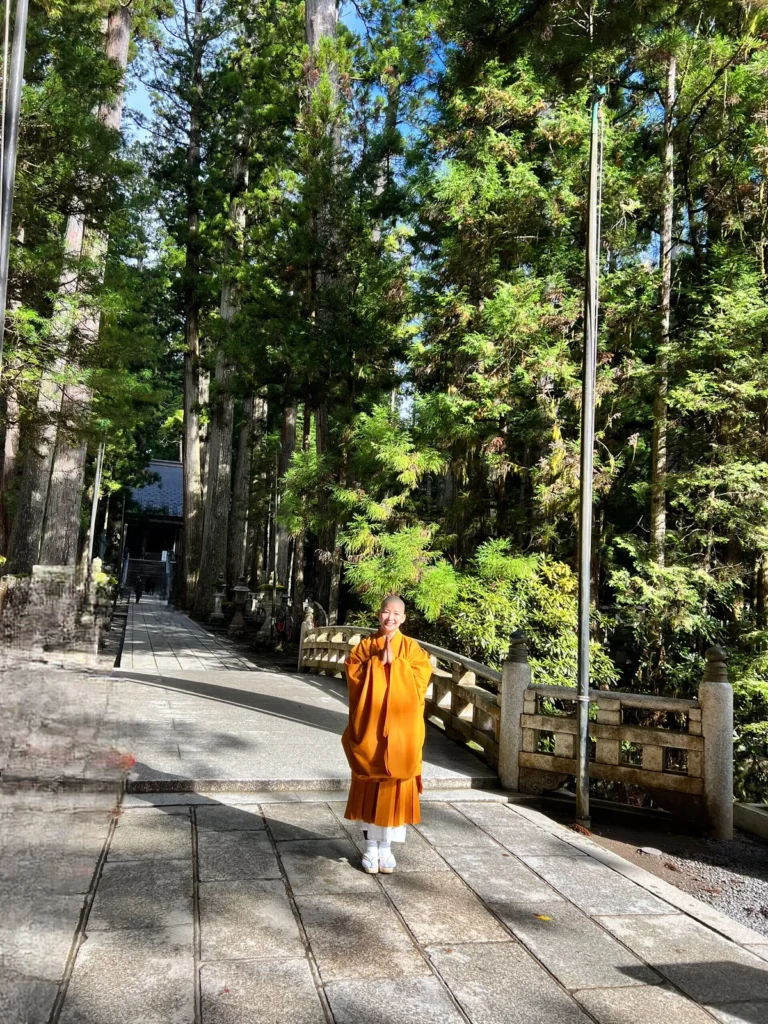

2月に開催されたツムグバ道場での講演会で、新川さんが力強い口調で語った言葉が印象的でした。

「約230年にわたり、人々の想いや祈りを静かに受け止め、見守り続けてきた鐘楼。今、この鐘楼の土台は、いつ崩れてもおかしくない状態にあります。かつてのように鐘を鳴らすことすら叶わない。

この鐘楼には、長い歳月をかけて人々の祈りや想いが込められてきました。幾度となく存亡の危機に直面しながらも、寄付や支援の力によって修繕され、その歴史が脈々と受け継がれてきました。

だからこそ、今度は今を生きる私が、皆さんに寄付を呼びかけて、鐘楼とともに息づく人々の想いと歴史を未来へつなぐ。それが、自分の使命のような気がしています。」

そう語る新川さん。

なぜ今、この鐘を守るべきなのか。

その背景と、新川さんの胸に秘められた想いに迫ります。

千年の歴史を紡ぐ高倉山真野寺の鐘楼

千葉県南房総市にある高倉山真野寺は、神亀2年(725年)に行基菩薩によって開創されたと伝わる由緒ある寺院です。千年以上にわたり信仰を集め、千手観音菩薩像(千葉県指定文化財)をはじめとする貴重な仏像が安置されています。

「その境内に、鐘楼があるんです。この鐘楼は、元禄地震(1703年)で倒壊後、寛政7年(1795年)に再建されたもの。ただ、230年経った今、長年の風雪により土台が緩み、傾斜が生じるなど、倒壊の危機に瀕しているのが現状です。」

現在では柱が外側に反り返り、耐久性はほぼ失われた状態。安全性の観点から、参拝者が自由に鐘を撞くことも禁止されています。かつて地域の人々の心を癒していた鐘の音を、今では“鳴らすことすら”できないのです。

鐘楼を修繕したい。それは「受け継ぐ」こと

「この鐘楼の屋根は、『茅葺き屋根の上に銅板を施す』という極めて珍しい技法で作られています。でも、現代ではこの技術を受け継ぐ職人がおらず、同じ形で作り直すことはもはや不可能。だからこそ、鐘楼の土台を修繕し、可能な限り今の状態で未来へ残していくことが何よりも大切なんです。」

実は鐘楼だけではなく、仏教もまた、2500年以上の歴史の中で幾度となく存亡の危機に直面してきました。仏道の本質はいつの時代も変わらないとはいえ、それを次世代に伝える術については、その時代に応じて変化しながら受け継がれてきました。

「だから、この鐘楼の修繕も同じ。守るべきものを大切にしながら、今の時代に合うやり方で周囲に協力を仰ぎ、受け継いでいく——経営者からお坊さんへ、そんな稀な経歴を持つ私だからこそ、何かできることがあるのではないか。僭越ながらそう思っています。

この鐘楼には、長い歴史の中で受け継がれてきた先人たちの想いが宿っています。それらを未来へと引き継ぐことこそが、この修繕に込められた本当の意味だと思うんです。」

南房総に来ると、心が洗われる感覚があるー

ここで、真野寺のある南房総について新川さんにお聞きしてみました。南房総とは、一体どのような土地なのでしょうか。(私は関西出身なので、土地勘がまったくなく…笑)

「ここは、都会の喧騒とは無縁の、静かで穏やかな場所。一日いるだけで、心が洗われる。そんな場所です。

気候も温暖で、関東の中でも特に過ごしやすい地域。昔から人々がこの地を訪れていたのも納得できますね。」

東京から車で1時間ほどで来られる距離なのに、空気がまったく違う。雑音がなく、自然の豊かさをダイレクトに感じられる土地なのですね。

「また、南房総は江戸時代には幕府の直轄地で、農作物や海産物も豊富にとれる豊かな土地でした。だからこそこの地の人々は、文化や信仰を大切にし、長い歴史を紡いできたんだと思います。」

また、移住者を受け入れる風土が根付いているのも南房総の特徴だと話す新川さん。東京や他の地域から来た人々が「よそ者」として扱われることがなく、ここの一員として迎え入れられる開放的な文化も、昔から多くの人がこの地に惹かれてきた理由の一つかもしれません。

「ここに来れば、必ず何かを感じ取れるはず。 昔の人たちも、この地に流れる空気、真野寺の祈祷、鐘の音に心を癒され、それらを守り抜いてきたんだと思います。まずは機会があればぜひ、実際にここを訪れてもらって、五感で、肌で、この地の空気を感じてもらいたいですね。」

修復への挑戦 ——230年の歴史を未来へ

この鐘楼修復は、230年前に元禄地震からの復興を果たした先人たちの想いを受け継ぐこと。

支援者の名前は、鐘楼の棟札に記名され、永代にわたり保存されるそうです。

鐘楼の修復には、実に約2000万円の費用が必要となり、お寺だけの力で修復することは難しい状況。

この度の修復事業は、真野寺開創1300年の記念事業の一つとして広く支援を募るプロジェクトとして、屋根の形状を残しつつ、老朽化した部材を交換し、基礎を補強する予定です。

「千年の歴史を未来へ紡ぐ。」

鐘楼は単なる仏具ではなく、人々の祈りと歴史をつなぐ象徴。新川さんの言葉から、修繕という行為が持つ深い意味と、そこに宿る使命感が強く伝わってきました。

鐘の音が、これからも多くの人々の心に響き続けることを願って、寄付の輪が広がりますように——。

▶▶寄付申込みのURLリンクはこちら:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6nFex0VDL6wYVrh1orgUllJzDloFb79GlJrOCG_P7P7JH0w/viewform

▶▶真野寺のホームページはこちら